十三参りの由来・意味は何?お参りいつするの?

七五三と成人式の間にも、子供がお寺に参拝する行事があるのをご存知ですか?

「十三参り」といいます。

関西、特に京都で盛んな行事なので、東海以北の方はあまり聞き覚えがない行事かもしれませんね。

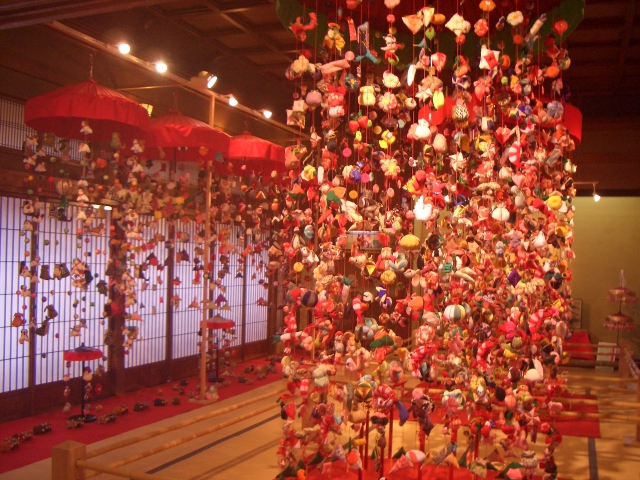

関西では嵐山の法輪寺、大阪の太平寺、奈良の弘仁寺などがメジャーな参拝どころです。

関東では茨城の村松山虚空蔵堂、浅草の浅草寺などでも執り行われているようです。

そんな十三参りの由来、作法などについて調べてきました。

[ad-kiji-1]

十三参りって、どんな行事?

男女とも数え年13歳で行うお祝いです。

ちょうど小学校を卒業し、中学校に入る時期なので、その時期の春に寺社に詣でるのが一般的です。

男女ともに子供用着物(四つ身)の晴れ着を着用しますが、必ず肩上げ(着物の裄《ゆき》を、肩山を中心に前身頃から後身頃まで縫い詰める)をします。

小さな男の子や女の子が着ている浴衣や着物を見ると、両肩のところにタックのようになっている場所がありますね。

あれが「肩上げ」です。これは、家に帰ってからほどきます。

そして、この日を境に、肩上げをしない大人用の着物「本裁ち」のものを着るようになるんですね。

女性の方でしたら、ご自身が成人式で着たものを肩上げするのも良いかもしれませんね。

着物は代々受け継いでいくものですので、四つ身でなく、母親や親族の方が着ていたものでかまいません。

もちろん、特に新しく購入する必要もありません。

晴れ着姿でお寺詣でをし、半紙に自分が一番大事に思っている漢字一文字を毛筆でしたためます。

あまり縁起の良くないものは避けたいところですが、基本的には子供に任せます。

それをお供えしてご祈祷を受け、最後にお守りやお供物を頂いて買える…のですが、お参りの帰り、参道を通り終えるまでは振り返ってはいけないというルールがあります。

これについてはあらかじめ子供に言って聞かせておくと良いでしょう。

十三参りの由来・意味は何?

そもそも十三参りとは、空海が室戸岬の洞窟にこもって「虚空蔵求聞時法」という修行をした結果、飛躍的に記憶力が上昇したという逸話からきています。

知恵と慈悲を司る虚空蔵菩薩が13番めに誕生した菩薩であるということから、13歳という数字が選ばれているそうです。

それにあやかり、これからますます知恵と福を授かるようにとお参りをするのです。

上で述べた「振り返ってはいけない」というのは、振り返るとせっかく授かった知恵などの恩恵を返さなければならなくなってしまうという説から来ています。

また、13歳は男女ともに、男の子ならば元服の時期、女の子ならば初潮を迎える時期であり、ここまで健やかに成長できたことを神様や仏様に感謝する意味合いもあります。

上で述べた着物の肩上げをほどく(=大人として扱われる)行為はこれを儀式化したものです。

更に、13歳は干支が一周し、初めての厄年を迎える年であることから、厄を落とす行事でもあります。

十三参りはいつお参りするの?

旧暦の3月13日前後(新暦の3月13日から5月13日)となっていますが、ちょうど中学校に上がる年頃ですので、小学校卒業してから中学校の始業式までの春休みを選んでお参りするのが一般的です。

さいごに

十三参りには様々な由来が詰まっています。

昔はこの日を境に大人として扱われることになっていたため、節目としては大切な時期です。

無事な成長を感謝し、今度の学業の向上などのため、関東以北の方も執り行ってみるのもいいのではないでしょうか。

準備が必要だしお参りも大変…という場合は写真だけを残すのもいいかもしれません。

晴れ着が窮屈でいやがるようならワンピースやスーツなどでもかまわないでしょう。

撮った写真を見て七五三のときと比べてみると、成長を実感することができるでしょう。