初詣はいつまでに行けばいいの?神社とお寺どっちに行けばいいの?

新年を迎え、一年の無事を願うために行く初詣ですが、意外と知らないことが多いんじゃないでしょうか。

たとえば、初詣の由来やいつまでに行けば良いのかなど、どうでしょうか。

そこで、知っているようで知らない初詣についてを調べてみました。

今さら聞けない…と迷っていることもあるでしょうから、参考にしてみて下さい。

[ad-kiji-1]

初詣の意味や由来は?

まずは初詣の意味や由来についてです。

初詣の大元となる行事は、年籠り(としこもり・としごもり)だと言います。

日本では古来より、家長が大晦日から元旦にかけて、地域の氏神の社にこもって一年の幸の祈願が行われていました。

時が経つにつれ、その風習は大晦日に行う除夜詣と、元旦に行う元旦詣に分かれることとなり、元旦詣が初詣へと変わっていきます。

江戸時代には、元旦詣は恵方(その年の縁起の良い方向)にある寺社などへ出向くようになり、明治時代になると、恵方には拘らず地域の寺社や旅行先で訪れるようになりました。

つまりは、何事もない1年であることを祈願するという意味合いでは変わりはないものの、初詣は家長だけが行う特別な行事から、家族や友達と地域の寺社などへ出掛ける初行事になったわけですね。

初詣はいつまでに行けばいいの?

初詣は、いつまでに行くのかが、曖昧で分からないという意見があります。

暦上のことで言いますと、小正月である15日までに行けば良いのではないかと思います。

と言うのも、小正月には神社でどんど焼きという、正月飾りなどを燃やす行事があるのですが、これは新年のためにやってきた歳徳神様が帰られるのを見送るために、飾りを燃やすと言われています。

歳徳神様が居られる間には、神様のための行事もいろいろとありますし、人の幸に繋がるいわば占い行事もあります。

このお正月ならではの行事がある小正月までは、新年と考える地域もあるのです。

とはいえ、松の内の7日までに、初詣を済ませる人も多いので、目安としてはこの辺りではないかと思います。

ただ、迎える寺社の方では、“この日までが初詣”と特に決めているところはないように思います。

実際、1月中は新年の祈願を行っているところもあります。

神社とお寺、どっちに行くのが正しいの?

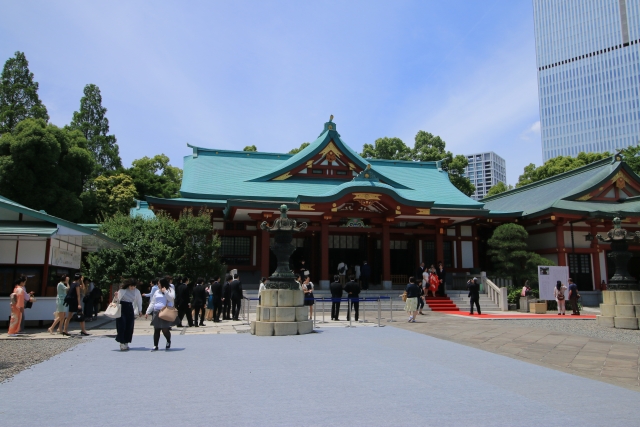

初詣は神社でするもの、と思っている人って多いんじゃないかと思いますが、お寺でも良いんですよ。

この場合、信仰しているのが神道であれば神社、仏教ならばお寺というのが初詣の行く先を決めるのに1つの基準となるかと思います。

だからと言って、神道の人はお寺に初詣に行ってはいけない、なんてことはありませんから安心して下さい。

こういう言い方をするとバチ当たりと言われそうですが、初詣のハシゴをすることにも問題はありません。

むしろ、普段地域を守って下さる神様・仏様に、新年のご挨拶をする考えで行ってはどうでしょうか。

信仰がどちらであったとしても、初詣に伺った先できちんと敬意をもって参拝することが何よりも大事ですよ。

さいごに

初詣というと、日本独自の風習のように思えますが、新年をお祝いし一年の幸を祈願することはどこの国でも大概行われています。

ですので、どの宗教でも新年のお参りがあり、信仰していない人でも祈願を行えるようです。

もちろん、安全上のことなどもあり必ずしもではありませんが、新しい年を迎えることを機会に、地域にいらっしゃる神様や仏様に感謝するのも良いですね。