つるし雛の由来は?お飾りにはどんな意味があるの?

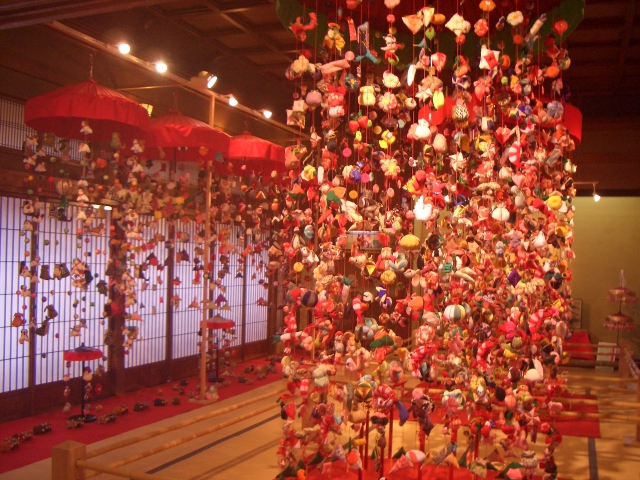

お雛様といえば、段飾りのものが思い浮かべられますが、「つるし雛」といって、可愛い飾り物を糸で繋いだものを吊るす風習が盛んなところもあります。

可愛いお雛様や動物、小物などがたくさん吊るされてゆらゆらと揺れているのは実に愛らしく、風情があるものです。

今日は、この「つるし雛」について調べてみました。

[ad-kiji-1]

つるし雛の由来は?

つるし雛が飾られるようになったのは、江戸時代からと言われています。

当時から段飾りのお雛様はありましたが、持てるのは裕福な家庭だけ。

一般のお家ではなかなか手の出るものではありませんでした。

そこで、お母さんやおばあちゃん、親戚や近所の人など、みんなでそれぞれ端切れなどを使って小さなお飾りを作って持ち寄り、糸でつないで吊るして飾ったのがつるし雛だと言われています。

「吊」という漢字は縁起が悪いので、ひらがなで「つるし雛」とするのが正しい書き方です。

現代では雛壇の両脇に飾ることが多いようです。

華やかさが一層増しますね。

つるし雛のお飾りの意味とは?

いろいろな人や動物、小物や食べ物などを象ったつるし飾りには、それぞれに意味があります。

地域によって、つるす数は異なりますが、だいたい50種類前後のお飾りがあるようです。

全部はご紹介しきれないので、5つだけ種類と意味をご紹介します。

紙風船→子供のおもちゃ。子供が元気に遊べる丈夫な体を持つように

這い子人形→はいはいする子は元気に育つという考えから、丈夫に成長するように

桃→神様の食べ物とされる果物。長生きするように

桜→その花の美しさに倣って、美しく優しい心を持つように

金魚→華麗に泳ぐさまから、悠々とした人生を送るように

その他、厄除け、病気よけ、お金に困らないように、などなど、それぞれに、子供の健やかな成長と幸福を願う周囲の方の気持ちが込められているんですね。

つるし雛は地域によって違う?

つるし雛の発祥の地は静岡県、山形県、福岡県など諸説ありますが、いずれにせよ江戸時代後期に習慣づいたもののようです。

静岡県では「雛のつるし飾り」、山形県では「傘福」、福岡県では「さげもん」と呼びます。

合わせて「全国三大つるし飾り」と呼ばれ、親しまれています。

山形県の「傘福」はその名の通り開いた傘に赤い布をかぶせ、その下にさまざまな飾りを吊るします。

福岡県の「さげもん」は、飾りが袋状になっていて、ものを入れることができるようになっていることと、糸を下げている輪の真ん中に鞠がふたつ吊るしてあるのが特徴です。

「傘福」以外は、紅白の布を巻いた竹の輪に吊るすことが一般的です。

ですが、近年では互いに交流が進み、これ以外の大きな違いはなくなりつつあります。

逆にどこの地域でも共通しているのは、「奇数」の飾りを「奇数」の紐に吊るすこと。

割り切れる数は縁起が悪いということで、そういう形に定着したようです。

たとえば、「さげもん」は7個の飾りを7本の紐に吊るし、真ん中にふたつの鞠を入れて飾りの数を全部で51個とします。

人生50年だった頃、天寿をまっとうできるようにということなのでしょうね。

お節句の季節には、これらの地域にはたくさんの観光客が訪れます。

それに合わせて、大きなつるし雛を作るイベントも盛んに行われているそうです。

さいごに

つるし雛には子供の周囲の人々の温かい思いが込められています。

飾りひとつひとつに意味があり、吊るす際の数も縁起にこだわったつるし雛は、見ているだけでも可愛いですが、愛する子供のために世界にひとつのつるし雛をこつこつと手作りしてみるのもいいかもしれません。

最近は古来からの飾りにこだわらず、洋風の飾りものや、子供の好きなものを吊るすこともあるそうです。

これは手作りならではの味わいですね。